はじめに

AIと聞くと「創造的な仕事に役立つもの」というイメージを持つ方も多いでしょう。

けれども、司法書士の仕事において真価を発揮するのは、むしろ「地味だけれど繰り返しが多い作業」や「制度を正しく理解する場面」です。

司法書士業務は法律に則ったルールベースの処理が大部分を占めます。

だからこそ、AIをうまく取り入れると日々の業務が驚くほど楽になり、実務理解も最短ルートで進められるようになります。

ここでは、AI初心者でもすぐに実践できる活用術を紹介します。

メール返信をAIで補完する

司法書士事務所で地味に時間を取られるのがメール対応です。

「承知しました」「ありがとうございます」「確認いたします」といった定型文は、1日に何十回も繰り返し打ち込むことになり、積み重なれば大きな負担です。

ここで役立つのが、Gmailに標準で組み込まれているAI補助機能(Geminiによるスマートリプライ)です。

受信した本文をAIが読み取り、適切な返信候補を提示してくれるので、ワンクリックで返事を送ることができます。

特別な設定や導入は不要で、すでにGmailを使っている人なら誰でも利用可能です。

特に効果を実感するのは“即レス”が可能になる点です。

回答がまだ出ていない状況でも、「メールを確認しました」「内容を拝見しました」と返すだけで、相手に安心感を与えられる。

顧客満足度は即レスで大きく変わりますが、毎回手入力するのは負担が大きい。

そこでAIを補完的に使うことで、業務負担を減らしつつ、スピード感のある対応が可能になります。

メール対応は司法書士業務の潤滑油のような存在です。

AIで省力化することは、思った以上に日々の効率に効いてきます。

実務理解を深めるAIの使い方

司法書士業務において、条文や制度の“正しい意味”を理解することは欠かせません。

AIに条文を正確に答えさせるのはまだ不得意です。数字や正確な文言を求めるのは向きません。

一方で「なぜこの条文はこういう立て付けになっているのか」「この制度の趣旨は何か」といった問いには、驚くほど的確でわかりやすい答えを返してくれます。

もちろん、最終的には条文や書籍で確認するのは言うまでもありません。

AIはあくまで“理解を最短化するためのツール”として使うのが現実的です。

実務の理解を深める補助役として使えば、短時間で全体像をつかむことができます。

おすすめのAIツール

実際にどのツールを選べばよいか、参考までに触れておきます。

メール返信補助

Gmailに標準搭載されているGeminiのスマートリプライ機能。追加の導入なしで使える点が強み。

実務理解の補助

ChatGPTかClaude。特に士業の方はClaudeを好む傾向があり、理由は「条文趣旨や制度背景の説明」が士業的な感覚に合うからです。

ただし、AIの能力はどこも急速に進化しており、機能的な差は以前より小さくなっています。

最終的には「自分にとってフィーリングが合うかどうか」で選ぶのがおすすめです。

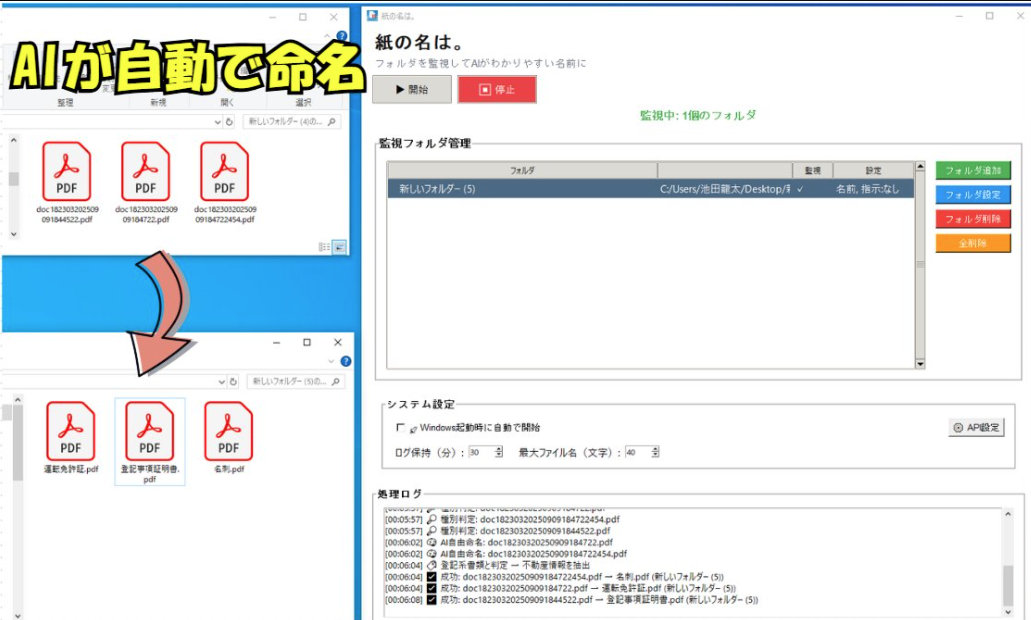

Xで大反響を呼んだ自作ツールでPDFのリネーム作業を自動化する

紙の書類をスキャンしてPDF化したあと、ファイル名を手作業でつけ直すのは意外と手間がかかり、業務効率を大きく下げています。そこで、指定フォルダ内のPDFをAIが読み取り、中身に応じたファイル名を自動で付けるツールを開発しました。

公開直後にX(旧Twitter)で6万件以上表示されるなど大きな反響を呼び、多くの士業から注目を集めました。PDF本文を解析して命名してくれるため、スキャン後に中身を一つずつ開いて確認する必要がなくなり、ファイル整理の工数を大幅に削減できます。

こうした「地味だけれど繰り返しの多い作業」こそ、AIが最も得意とする分野です。

おわりに

司法書士の業務は、日々の繰り返し作業と、制度の深い理解の上に成り立っています。

だからこそ、AIの活用は派手なものではなく、次の3つに絞るのが現実的で効果的です。

・ メールの即レスを補完し、顧客満足度を高める

・ スキャン後のPDF整理など、既存のAIツールを使って繰り返し作業を効率化する

・ 制度趣旨や条文の背景をつかむ“実務理解の補助”に使う

AIは司法書士を置き換えるものではありません。けれども、こうした“小さな補助”を積み重ねることで、業務効率や理解の質は大きく変わります。

AIをどのように取り入れるかで、司法書士の働き方は確実に変わっていきます。

まずは日常の一部から取り入れて、その効果を実感してみてください。